近日,中国农业科学院生物技术研究所与中国科学院分子植物科学卓越创新中心、遗传与发育生物学研究所合作,初步揭示了C4光合作用演化的分子机理,为C3作物的C4改造提供了理论支撑和基因资源,相关研究成果发表在国际知名期刊《Nature Communications》上。

C4光合作用大约起源于3000多万年前的渐新世,为适应高温干旱和CO2浓度降低的环境从C3类型演化而来。由于具有特殊的解剖学结构及代谢途径,C4植物比C3植物具有更高的光能、氮素和水分利用效率。将C4光合途径整合到C3作物中以提高产量及抗逆性,被称为生命科学研究中的“阿波罗计划”。然而,由于对C4演化的分子机制了解有限,C4改造工作进展缓慢。

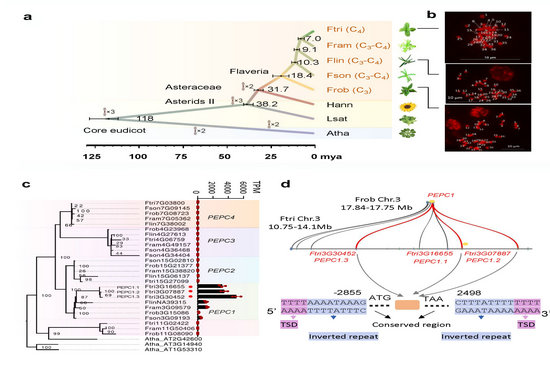

黄顶菊属包含了C3、C4及C3-C4中间型物种,是研究C4光合作用演化机理的理想材料。研究发现无论C3还是C3-C4中间型物种中均存在编码C4途径关键酶(如CA、PEPC、PPDK等)和转运蛋白基因,且其在染色体上的定位高度保守,但这些基因在C3物种中表达水平很低且不参与光合作用。C4物种黄顶菊属(Flaveria)中C4关键基因PEPC1拷贝数增加了两个,且在其上下游2.5-2.8kb处发现了反转座特异的关键特征序列,表明PEPC1的新拷贝可能是通过逆转座事件产生,由此推测C4物种中C4基因表达水平的提高可能部分归因于反转座子驱动的基因拷贝数增加。

乙烯响应因子(ethylene response factor,ERF)是一类典型的非生物胁迫响应调控因子,研究发现C4物种有更多的ERF家族转录因子参与了C4关键基因的调控,说明C4光合的起源是C3植物应对逆境环境(如高温、高光、干旱和低CO2等)的一种适应机制。

中国科学院分子植物科学卓越创新中心朱新广研究员、我所路铁刚研究员和中国科学院遗传发育所梁承志研究员为该论文共同通讯作者,我所张治国研究员为该论文的共同第一作者。

论文链接:doi.org/10.1038/s41467-025-56901-y

图示:黄顶菊属C4光合演化示意图